#일본한시

야후재팬에서 일본한시를 검색하면서 "아이를 버리는 행위"에 대한 내용이 나옵니다.

[도대체 일본 에도시대는 어떤 시기였기에 아기를 버리거나 죽이고 노부모를 산에다 버리고...]

1).태어난 아이를 버리거나(棄兒行),다리나 배개로 목을 눌러 질식시켜 죽이거나(마비키 まびき)..

2).70세가 되면 자신의 부모를 지게에 지고 산으로 올라가서 버리고 오거나.. (우바스테야마姥捨山)'

우선 일본 에도시대 시인 "하라 마사히로(原 正弘)"의 한시를 소개합니다.

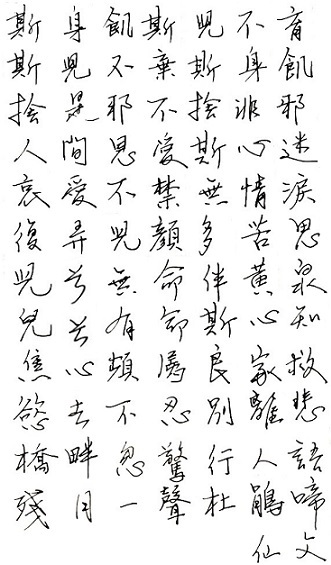

斯身飢斯兒不育

斯兒不棄斯身飢

捨是邪不捨非邪

人間恩愛斯心迷

哀愛不禁無情涙

復弄兒顔多苦思

兒兮無命伴黄泉

兒兮有命斯心知

焦心頻屬良家救

欲去不忍別離悲

橋畔忽驚行人語

殘月一聲杜鵑啼

(読み方 :읽는 법)

棄兒行<原正弘>

斯の身飢ゆれば 斯の兒育たず

斯の兒棄てざれば 斯の身飢ゆ

捨つるが是か 捨てざるが非か

人間の恩愛 斯の心に迷う

哀愛禁ぜず 無情の涙

復兒顔を弄して 苦思多し

兒や命無くんば 黄泉に伴わん

兒や命有らば 斯の心を知れ

焦心頻りに屬す 良家の救いを

去らんと欲して忍びず 別離の悲しみ

橋畔忽ち驚く 行人の語るを

殘月一聲 杜鵑啼く

......

きじこう<はらまさひろ>

このみうゆれば このこそだたず

このこすてざれば このみうゆ

すつるがぜか すてざるがひか

にんげんのおんあい このこころにまよう

あいあいきんぜず むじょうのなみだ

またじがんをろうして くしおおし

じやめいなくんば こうせんにともなわん

じやめいあらば このこころをしれ

しょうしんしきりにしょくす りょうかのすくいを

さらんとほっしてしのびず べつりのかなしみ

きょうはんたちまちおどろく こうじんのかたるを

ざんげついっせい とけんなく

(字解,글자해석)

........

아이를 버리는 행위 <하라 마사히로>

이 몸이 굶주리면 이 아이가 자라지 않는다.

이 자식을 버리지 않으면 이 몸이 굶주리게 된다.

버림이 이것이냐 버림이 잘못이냐

인간의 은혜와 사랑,이 마음에 미혹된다

불쌍하고 가엽게 여기지 않고 무심의 눈물

다시 아기 얼굴을 만지작거리며 마음고생이 심하다.

아기나 목숨이 없으면 황천을 동반한다.

아가야 목숨이 있으면 이 마음을 알라

애타게 속하는 양가의 구원을

떠나려다 말고 이별의 슬픔

다리 근처 금세 놀라는 행인의 말을

져 가는 달 하나의 소리 두견새 울다

#한시필사

(意解,의미해석)

이 몸이 굶으면 이 아이는 자라지 않고, 이 아이를 버리지 않으면 자신 또한 굶는다.

버리는 것이 좋은지, 버리지 않는 것이 나쁜지, 사람으로서의 부자의 정애에 마음은 천 갈래로 흐트러진다.

서러움, 사랑스러움 때문에 무심의 눈물이 쏟아지고, 멈추지 않고, 몇 번이고 우리 아이에게 뺨을 문지르고, 그 무심한 모습에 애틋한 마음은 가슴을 먹먹하게 한다.

(뜻을 결코 지금 너를 버리려는 것이지만) 내 아이여, 만약 운명이 없었다면, 저승에 길동무로

#한자공부

. 斯 이 사/천할 사 1이, 이것 2 잠시(暫時), 잠깐 3.죄다, 모두

. 橋畔교반/橋のたもと다리의 밑,혹은 다리의 근처(近處) / 畔: 밭두둑 반

.「行」は詩体のひとつ ここでは棄て児の詩 : 「행」은 시적표현의 하나. 여기서는 내다버린 아이에 대한 시

.不捨非邪~捨てないのが悪いのか この表現では直前の語と同意となるので王長春の「和詩選」には「非」を「是」としている:버리지 않는 것이 나쁜 것인지. 이 표현에서는 직전의 말과 동의하므로 왕장춘의 『화시선』에는 「비」를 「시」라고 하고 있다.

.弄~もてあそぶ ここではほお擦りしてあやす:가지고 놀다.여기서는 볼을 비비며 달래다

.あの世 冥土:저승

- (作者略伝,저자약력)

原 正弘 (하라 마사히로) 生没年不明 (생몰년 불명)

山形県米沢の人。江戸末期の人。

야마가타현 요네자와 사람.에도 말기 사람

* 출처: 関西吟詩文化協会(일본 관서지방 시 읊기 문화 협회)

http://www.kangin.or.jp/learning/text/japanese/kanshi_C8_2.html

* 일본 에도시대 시대상을 다룬 영화

[나라야마 부시코] (1983) 楢山節考

*나라야마 부시코 영화관련 출처

https://naver.me/5uOJPBRL

감독 - 이마무라 쇼헤이 / 칸 영화제 황급종려상 수상작

1957년 일본에서 발표된 소설 - 후카자와 시치로의 [나라야마 부시코] 기반으로 함

1958년에 제작 영화 리메이크

배경 - 19세기 일본 / 에도 말기 / 동북지역 산골마을

주민들 대부분 - 농사 / 자급자족

척박한 환경탓에 수확량이 적어 대다수 사람들이 궁핍하게 살아감

생존을 위해 마을만의 룰을 정해놓고 살아감

영화 속에서 나온 규칙

- 식량을 훔친 가족 - 생매장

- 첫째 아들만 결혼하여 아이를 낳을 수 있음

- 딸은 팔 수 있음

- 가정 형편상 둘째 자식부터는 죽여도 아무 문제가 없음(마비키 문화)

- 69세부터는 나라야마에 갈 준비를 시작해야 함

- 70세가 넘으면 나라야마 산 꼭대기에 부모를 버리고 와야 함

(우리가 흔히 알고 있는 "고려장"이라고 할 수 있는데 우리나라 문헌 어디를 뒤져도 이런 풍습은 없음.실제로는 일제강점기 이후부터 "고려장"이라는 명칭이 생긴 것을 보면 와전되었다고 봄.우리나라의 경우 "우리"라는 말이 "나"와 같은 뜻으로 사용될 만큼 뿌리는 같다라는 의식이 있고 십시일반의 문화가 있어서 일제강점기 이전에는 이런 말이 있는지도 몰랐고 그런 의식도 없었음)

* "고려장" 관련 나무위키

https://namu.wiki/w/%EA%B3%A0%EB%A0%A4%EC%9E%A5

---------------------------------------------------------------------------------

* 에도시대 - 마비키 まびき / 間引き

영아 살해 악습 - 사전적 의미 / (생활고로) 솎아냄.

에도시대 초기에 전란이 종식되고 평화가 찾아오며 초기 100년간 1000만명 이상의 인구가 폭발적으로 증가하였고 기근이 오면 농촌 등에서는 영유아 압살, 교살, 익사, 생매장 등으로 자식들을 죽이는 경우 많았음.대체로 다리로 아기의 목을 눌러 살해

* 에도시대 중기

- 평균 자녀수가 3명 -3명을 초과해서 태어나면 부모가 모두 죽였는데 10만 농가가 있는 곳에서만 매년 3-4만명에 달했고 다른 지역에서는 매년 7~8만명에 달했다는 기록있음(포루투칼 출신 선교사 저서)

* 마비키가 성행한 이유

- 막부와 다이묘들이 백성들에게 부과한 징세가 문제 - 기록상 아시아에서 세율이 가장 높았음.봉건적 인두세와 더불어 과도한 징세

- 가난으로 인해 새로 태어나는 식구에 대한 부담이었고 마비키는 가난한 일본가정의 가족들이이 굶어죽지 않기 위한 하나의 방법

- (나무위키에는 없는 내용이지만)일본은 1200년 동안 육식금지령을 내렸는데 특히 에도시대 5대 쇼군이 고기를 먹은 자를 가혹하게 처형하여 먹거리가 곡물이나 생선으로 한정된 이유도 있음

* 20세기 들어서까지도 마비키가 존재했음.

- 1950년 이후 일본에서 마비키가 사라짐.

*마비키 관련 자료 출처

https://namu.wiki/w/%EB%A7%88%EB%B9%84%ED%82%A4

* 고려장의 경우 설화이자 동화가 어느 순간 역사적 사실로 둔갑해 민중의 인식 속에 자리를 잡아버린 경우로 보고 있지만, 일본의 경우 아이를 버리는 행위나 죽이는 마비키는 너무나 뚜렷한 사료(마비키 관련 다수의 민속화 https://blog.naver.com/marich77/40202208821 )가 있습니다.아이를 버리는 행위에 대해선 한시로 남아있습니다.일본에서 다른 시대는 몰라도 에도시대 만큼은 '우바스테야마(姥捨山)'라고 해서 늙고 병든 사람을 지게에 지고 산에 가서 버렸다는 설화가 세간에 알려져 있는데 일본의 경우는 동화나 설화가 아닌 사실일 가능성이 높아보입니다만 현재 확인된 사료는 없는 것 같습니다.(일본은 워낙 역사관련해서는 왜곡을 넘어 그런 역사가 없었다는 폐기 정도 수준을 보이는 행태가 여러번 반복되었기 때문에 사료가 보이지 않는다고 믿을 수는 없습니다.설화나 동화로 볼수도 있지만 여러가지 그동안 일본의 행태를 보면 사실에 가깝다는 판단입니다.)지금도 일부 여건이 안되어 아이를 버리는 일이 발생하지만 이것이 만연된 민간의 풍습정도는 아니기 때문에 지금과 동일하게 보면 안됩니다.

'漢詩筆寫(한시필사)' 카테고리의 다른 글

| 일두 정여창의 두견杜鵑 (0) | 2023.09.25 |

|---|---|

| <농가의 네 계절[田家四時] 4수 중 제3수 가을>-김극기 (0) | 2023.09.22 |

| 飮酒(음주) - 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周) (2) | 2023.09.19 |

| 金剛山(금강산) / 우암 송시열 (0) | 2023.09.18 |

| 村夜 시골 밤/ 白居易 백거이(唐) (0) | 2023.09.18 |