(2008년 6월7일 옥류담 근처)

金剛山(금강산) / 우암 송시열 錦囊(금낭) 50쪽

산에는 구름이 온 하늘이 하얀 색에

산인지 구름인지 구분 할 수 없는데

금강산 구름 걷히니 산만 우뚝 서있네.

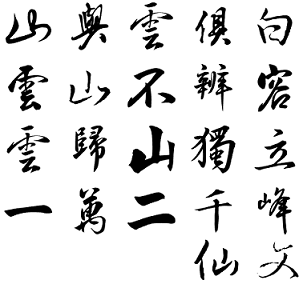

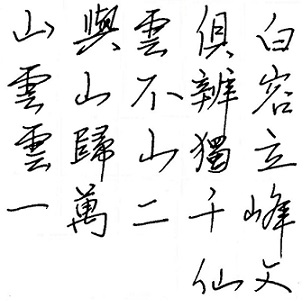

山與雲俱白 雲山不辨容

산여운구백 운산불변용

雲歸山獨立 一萬二千峰

운귀산독립 일만이천봉

#한시필사

*풀이

작가는 우암(尤庵) 송시열(宋時烈:1607~1689)로 조선 중기 때의 문신이자 학자다. 1649년(효종 1) 장령에 등용, 비로소 조정에 나갔다. 현종 때 좌의정, 우의정을 지냈으며, 주자학의 대학자로 여러 차례 귀양살이의 어려운 가운데서도 저술에 힘쓰고 학문에 열중하여 많은 제자들을 가르쳤다.

작가는 우암(尤庵) 송시열(宋時烈:1607~1689)로 조선 중기 때의 문신이자 학자다. 1649년(효종 1) 장령에 등용, 비로소 조정에 나갔다. 현종 때 좌의정, 우의정을 지냈으며, 주자학의 대학자로 여러 차례 귀양살이의 어려운 가운데서도 저술에 힘쓰고 학문에 열중하여 많은 제자들을 가르쳤다.

- 해설

해설부분은 손종섭, 『옛 시정을 더듬어』, 정신세계사, 1992년, 448~449쪽 / 2011년판에는 송시열의 금강산이 없음

...........................................

"

금강산 같은 첩첩 장관이야 천만어(千萬語)론들 설진(說盡)할 수 없거늘, 하물며 20자의 절구, 고 표주박 만한 용기로 몇 건더기나 담아 낼 수 있으랴? 이미 수많은 고래의 시인묵객(詩人墨客)들이 시도(試圖)해 본 면면기관(面面奇觀)의 나열은, 기껏 2ㆍ3을 건지고 7ㆍ8을 빠뜨리는, 그리하여 한 번도 성공하지 못한, 그 낡은 수법은 이제 그만…… 차라리 입은 다물어 두자. 중요한 건 눈! 불여일견(不如一見)이다.

그렇다, 우선 흰구름을 장막삼아 십습비장(十襲秘藏)해두었다가, 어느 비 개고 햇살 밝은 좋은 한 때를 골라, 만이천 영봉(靈峰)의 전모대관(全貌大觀)을 극적으로 제막(除幕)하여 보이는 일이다. 그리하여 홍몽 (鴻濛)이 부판(剖判)하는 조물자(造物者)의 낙성(落成) 현장을 육안으로 보게 하는 것이다. 감흥은 각자의 것, 작자가 앞장설 일은 아니다.

이상이 이 시의 구상의 대강이었으리라.

이리하여, 작자는 오히려 다물었던 입을, 우리는 지금 그 장쾌감에 사로잡혀 아연(啞然) 입을 다물지 못하고 있는 것이다.

소동파(蘇東坡)의 ‘연강첩장도(煙江疊嶂圖)’의 일절은 다음과 같아 비슷한 구성이다.

山耶雲耶遠莫知

산인지 구름인지 아득하더니

煙空雲散山依然

연기ㆍ구름 흩고 나니 산은 예런듯……

그러나 ‘산의연(山依然)’에서는, 늘 보아 오던 산의 모습이 변함없이 그대로 거기 있었음을 확인함에 그쳤을 뿐, 본시에서처럼 황홀한 초대면의 경탄성(驚歎聲)은 들려 오지 않는다.

수사법으로는, 고저 장단의 평측법(平法)ㆍ압운법(押韻法)에 두운법(頭韻法)ㆍ반복법ㆍ연쇄법 등이 가세하여, 사슬이 맞물려 넘어가듯, 긴박한 박동감(搏動感)ㆍ호흡감을 실감케 하고 있다.

"

...........................

-손종섭, 『옛 시정을 더듬어』,(책소개 ; 짧은 글귀 안에 담긴 심오한 뜻. 이 책은 문학적 상상력에 목마른 현대인들을 위한 시집이다. 한 장씩 넘길 때마다 작가의 심오한 뜻을 파악하는 재미가 있다.)

#한자공부

山: 산. 與: ~과 더불어. ~에 덮이다. 雲俱: 구름과 함께. 白: 희다. 흰색이다. 雲山: 구름과 산. 不辨: 분변할 수 없다. 容: 모양. 형태. // 雲歸: 구름이 걷히다. 구름이 돌아가다. 山獨立: 산이 혼자 서다. 산이 외롭다. 一萬二千峰: 일만 이천 봉오리(一萬: 일만. 二千: 이천. 峰: 봉오리)

'漢詩筆寫(한시필사)' 카테고리의 다른 글

| 棄兒行<原正弘>아이를 버리는 행위 <하라 마사히로> (0) | 2023.09.20 |

|---|---|

| 飮酒(음주) - 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周) (2) | 2023.09.19 |

| 村夜 시골 밤/ 白居易 백거이(唐) (0) | 2023.09.18 |

| 終歸大海作波濤 - 唐 宣宗(당 선종)의 시 (2) | 2023.09.17 |

| 잇큐 소준(一休宗純)의 ‘난세시(亂世詩)’. (2) | 2023.09.16 |