(출사여행)서원과 사찰에 배롱나무를 심은 이유는?

극한호우로 서부경남이 물난리가 났고 부산과 대구도 제법 많은 비가 내려 출사여행을 주저하게 만들었지만 다행히 비가 소강상태로 들어가는 것을 확인하고 배롱나무를 찾아 짧은 여행을 갑니다.

사당, 사찰, 서원에 배롱나무(백일홍나무)를 많이 심는 이유가 있습니다.사찰(절)에 심는 이유는 배롱나무는 해마다 껍질을 벗고 매끄럽고 깨끗한 모습을 드러내는 특성이 있습니다. 이 모습은 출가 수행자가 해마다 속세의 때와 욕망을 벗어버리듯, 끊임없이 자기 수양과 청정한 삶을 추구하라는 수행의 의미가 담겨 있습니다. 즉, 속세의 욕심과 번뇌를 떨치고 수행에 전념하라는 교훈을 상징합니다.서원과 사당에 심는 이유는 배롱나무의 청아하고 단정한 외형과, 속살을 드러낸 매끄러운 껍질은 가식 없고 청렴한 선비의 이상을 상징합니다. 그래서 서원이나 종택, 사당 등 선비의 거처에는 이 나무를 심어, 선비들이 겉과 속이 투명하게 청렴한 성품을 지니길 바라는 마음을 담았습니다. 학문에 매진하고 청렴한 관리가 되라는 뜻도 함께 있습니다.

그 외 부가적 상징으로 배롱나무는 여름~가을까지 오랫동안 붉은색 꽃을 피워 끈기와 충직, 일편단심을 상징하기도 하며, 꽃이 계속 피고 지는 모습에서 학문이나 수행의 지속적인 정진과 인내를 상징하는 의미도 있습니다.정리하면, 배롱나무는 껍질을 벗는 특성으로 인한 수행·자기초월의 상징(사찰)과 매끈하고 솔직한 외형이 주는 청렴·무욕의 의미(서원, 사당)로 인해 전통적으로 이들 공간에 많이 심어져 왔습니다.

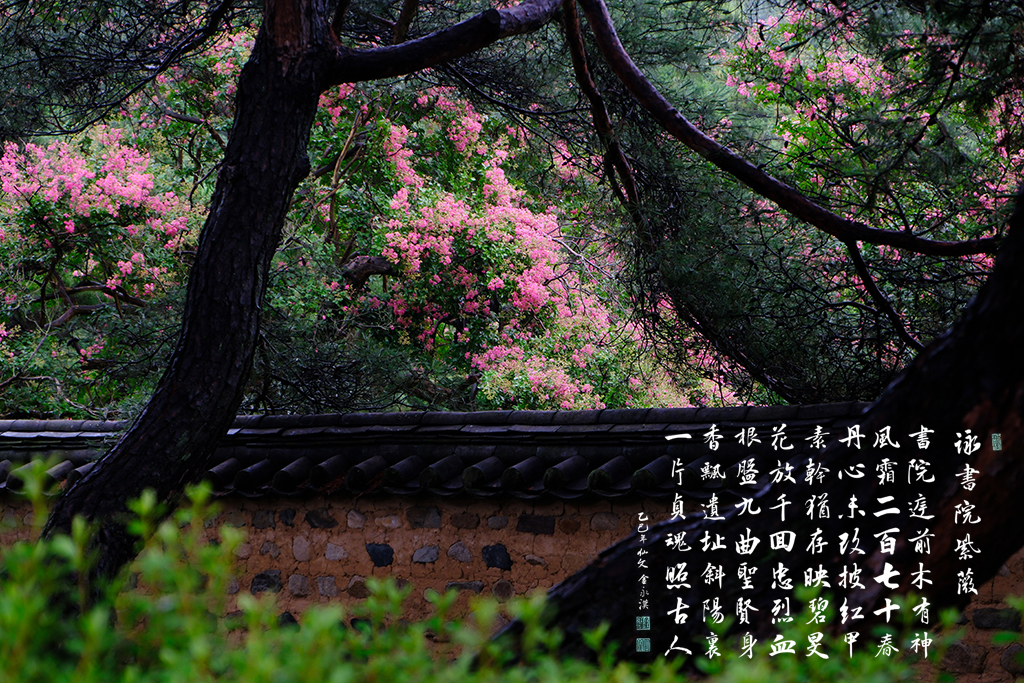

단아한 전통가옥과 토속적인 담장과 잘 어울리는 모습에 비가 온 후 사진의 발색이 잘되어 더욱 기품있는 풍경을 볼 수 있었습니다.

- 일시: 2025-7-19 23:00 ~7.20 11:40

- 날씨: 비 온 후 대체로 흐림

- 몇명: 출발은 홀로했으나 현지에서 세상담기 회원들과 조우하여 단체 출사

▷ 답사일정(風輪) :245km

서계서원 -> 신숭겸장군 유적지->파계사

2025.7.19 24:30

청도휴게소에 휴식을 취한 후 20일 새벽 4시 20분에 기상하여 서계서원으로 출발했습니다.

2025.7.20

▷서계서원

대구 서계서원은 인천이씨 집안의 서원으로 두분이 배향되어있습니다.

• 이문화(李文和, 1628~1706)

조선 후기의 문신이자 학자로, 오천(烏川)이라는 호로도 잘 알려진 인물입니다. 1781년(정조 5년) 그의 학문과 덕행을 추모하기 위해 서계서원이 창건되었으며, 그의 위패가 모셔졌습니다.

• 이주(李輈, 1556~1604)

호는 태암(苔巖)으로, 임진왜란 당시 의병을 일으키고 성리학의 연구와 후학 양성에 헌신한 인물입니다. 1801년(순조 1년) 추가로 서계서원에 배향되어 있습니다. 그는 여러 스승 밑에서 성리학을 수학하였는데, 그 주요 사승 중 한 명은 한강 정구(鄭逑)입니다. 그러므로 직접적인 영향은 없다고 할 수 있으나 정구는 남명 조식(曺植, 1501~1572)의 문인 집단, 이른바 ‘남명학파’의 핵심 인물로, 남명의 학문적 영향력을 계승한 대표적인 학자이므로 간접적인 영향은 있었을 것이며 이주의 사상과 실천, 학문적 자취에는 남명 조식이 추구한 경의(敬義) 사상과 그 실천적 정신이 계승되어 있습니다. 이주가 직접 남명 조식의 문인이었다는 기록은 없으나, 그는 남명학(南冥學)과 퇴계학(退溪學) 모두를 체득하고 실천하려 노력했다는 평가를 받고 있습니다.

이주(李輈) 선생은 문학에도 뛰어나, 서계서원 인근의 풍경과 선현을 기리는 한시를 남겼습니다. 대표 작품 중 하나로, 퇴계 이황의 시(연경서원에 대한 시)에 화답해 지은 한시가 있습니다.

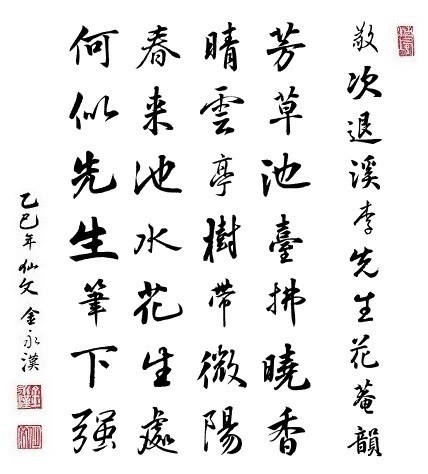

「경차퇴계이선생화암운(敬次退溪李先生花庵韻)」

이주는 퇴계 이황(李滉) 선생의 <연경서원>을 주제로 한 한시에 차운(次韻, 시의 운자를 따라 창작)하여 읊었습니다. 이 한시는 서원의 고즈넉한 정취와 선인에 대한 존경, 깨끗함을 노래합니다:

芳草池臺拂曉香 (방초지대불효향) 향기로운 풀과 못대가 새벽에 맑은 향기를 띄우고

晴雲亭樹帶微陽 (청운정수대미양) 갠 구름과 정자의 나무에 부드러운 햇빛이 머문다

春來池水花生處 (춘래지수화생처) 봄이 오면 연못에 꽃이 피는 곳엔

何似先生筆下强 (하사선생필하강) 어찌 퇴계 선생의 붓끝만 하겠는가

환성정(喚惺亭)은 1582년 이주(李輈)에 의해 금호강가에 처음 세워진 정자입니다. 이후 서계서원 내로 이전되어 서원의 중요한 건물 중 하나가 되었습니다.‘환성(喚惺)’이란 이름에는 "마음을 불러 일으켜 늘 깨어 있으라”는 뜻이 담겨 있습니다. 이 이름은 이주가 정자 기문에서 인용한 고사(古事)에 뿌리를 두고 있는데, 옛 스님이 매일 자신에게 “주인은 깨어 있는가(惺惺否)?”를 묻고 “깨어 있다(惺惺)”라고 답하며, 스스로를 항상 깨어 있게 하라는 뜻을 강조했습니다. 즉, 학자와 선비가 끊임없이 자신을 성찰하고, 학문과 인격 수양에 늘 경계하며 살아가야 함을 상징합니다.

환성정에서 남명조식의 간접영향이라도 받았다고 생각했습니다.성성자(惺惺子)는 남명 조식(曺植, 1501~1572)이 본인의 허리춤에 달고 다녔던 두 개의 작은 쇠방울을 뜻합니다.성(惺)’은 “깨어 있음”, ‘자(子)’는 “작은 것” 혹은 “자물쇠, 방울” 등을 의미하며, "늘 깨어 있으라"는 자기 성찰의 상징으로 삼았습니다.남명은 이 방울이 걸을 때마다 소리가 울리면 자신의 마음가짐과 정신을 항상 경계하고 일깨우려 했습니다. 이는 잠시도 방심하거나 나태함에 빠지지 않고 선비의 도리를 지킨다는 뜻이 담겨 있습니다.

서계서원은 대구의 대표적인 조선시대 서원으로, 학문, 제향, 전통 보존의 장이자 지역 선비문화와 유교정신을 가시적으로 보여주는 문화재입니다. 270년된 배롱나무가 한옥과 잘 어우러집니다.

조선 말기의 명필 윤용구(尹用求)가 쓴 편액이 전해지는데 화수정(花樹亭)은 한자로 ‘꽃(花)’과 ‘나무(樹)’ 그리고 ‘정자(亭)’가 합쳐진 말로, 직역하면 ‘꽃과 나무가 어우러진 정자’를 뜻합니다.화수정 글자 좌측엔 "장위산인 윤용구"라고 되어 있습니다.

더보기

윤용구(尹用求, 1853~1939)는 조선 말기의 대표적 문신이자 서화가입니다. 본관은 해평, 자는 주빈(周賓), 호는 석촌(石村), 해관(海觀), 수간(睡幹), 장위산인(獐位山人) 등이 있습니다. 그는 남녕위(南寧尉) 윤의선(尹宜善)의 아들로, 덕온공주(德溫公主)의 부마 가문 출신이며, 후사는 없었으나 윤회선의 둘째 아들로 입양되어 공주의 손자로도 언급됩니다.

1871년(고종 8) 문과에 급제해 관직 생활을 시작, 이후 예조, 이조판서 등 국정을 담당하는 주요 관직에 올랐습니다.1895년 을미사변 이후 여러 부처의 대신으로 임명받았으나 실제로는 벼슬에 나가지 않고, 서울 장위산에 은거하며 '장위산인'이라 자호하였습니다.

1910년 한일병합 이후 일본 정부가 남작 작위를 수여했으나 고사했으며, 이후 세상과 단절하고 서화, 거문고, 바둑 등 취미에 몰두하며 살았습니다.서예에서는 해서, 행서에 능했고, 특히 난(蘭)과 대(竹) 그림에 뛰어났습니다.대표적인 서예 유적으로는 과천의 문간공한장석신도비, 광주의 선성군무생이공신도비, 순천 선암사 입구의 강선루 현판 등이 있습니다.그림으로는 『죽도(竹圖)』와 『묵죽(墨竹)』이 유명합니다.한국서예백년전에도 출품한 작품이 남아있으며, 독자적인 필치와 예술적 특성을 갖추었지만, 일각에서는 완성도 면에서 아쉬움이 있다는 평가도 있습니다.

뒤쪽엔 배향공간이 있고 여기에도 배롱나무가 많이 심어져 있습니다.

▷신숭겸장군 유적지

고려 태조 왕건이 후백제 견훤과의 공산전투에서 위기에 처했을 때, 신숭겸이 왕건의 옷을 입고 적을 맞아 장렬히 전사한 역사적 현장입니다.

이곳에서 신숭겸장군과 김락장군이 순절했습니다.

고려 예종(睿宗)이 1120년 팔관회에서 태조 왕건을 대신해 순절한 신숭겸과 김락 두 장군의 충성을 기리며 지은 노래인 도이장가(悼二將歌)」의 원문은 다음과 같습니다.도이장가는 향가이기 때문에 한자의 음과 훈을 빌려 우리말을 표기하는 향찰(鄕札)방식으로 씁니다.

도이장가(悼二將歌)

主乙完乎白乎

心聞際天乙及昆

魂是去賜矣中

三烏賜敎職麻又欲

望彌阿里刺

及彼可二功臣良久乃

直隱跡烏

隱現乎賜丁

한글 해독 예시(양주동 해독):

님을 온전케 하온

마음은 하늘 끝까지 미치니

넋이 가셨으되

몸 세우고 하신 말씀

직분 맡으려 활 잡는 이 마음 새로워지기를

좋다, 두 공신이여

오래오래 곧은 자취는

나타내셨도다.

배롱나무 아래서 -김영한

(서계서원과 신숭겸 유적지의 배롱나무)

여름장마가 극한 호우로 기승일 때

서계서원 앞마당에는

이백칠십 해를 견딘

한 그루 고고한 배롱나무가

붉은 입김을 뿜는다

아득한 한옥의 처마 밑

시간을 껍질처럼 벗으며

속살을 드러내는 나무

겉과 속, 모두 정직한 모습으로

청렴을 품고 살아온 선비들을 닮았다

꽃잎은 차례로 붉게 터지고

지면 다시 피어난다

누군가는 학문의 정진을,

누군가는 충절의 피를

이 붉은 꽃에서 읽는다

신숭겸, 그 이름 깊은 유적에

흘러드는 햇살 아래

배롱나무는 기나긴 인내로

심장을 적신다

꽃은 짧게 피지 않는다

오늘 시든 자리에 내일을 움튼다

스산한 바람에도

매끄러운 가지는 떨림을 숨기지 않고

흰 껍질 아래 피어난 속살처럼

우리도 부끄러움과 슬픔과

진실을 그대로 드러낼 수 있을까

한 구루, 두 구루,

붉디붉은 여름이

절집과 서원의 두런거림 속에서

긴 그리움의 뿌리를 내린다

너는 아직 피어 있는가

낡은 기와 아래,

초록 그늘과 붉은 시간 사이

오늘도 누군가의 기도를 흡수하며

백일을 견디는 사랑처럼

너는 살아 있다

더보기 살구에 대해서는 신숭겸유적지에서 본 것이 있는데 조사해보니 사실과 다릅니다.

살구에 대해서는 신숭겸유적지에서 본 것이 있는데 조사해보니 사실과 다릅니다.

살구(殺狗)의 유래: ‘살구’는 원래 순우리말이지만, 한자어 표기가 필요할 때 “殺狗”로 쓰면서 개를 죽인다란 해석이 생겼습니다.

이유와 속설: 옛날에는 “개가 살구씨를 먹으면 죽는다”는 속설이 있었고, 실제로 살구씨에는 ‘청산배당체’(amygdalin) 같은 독성이 있어, 동물이 많이 먹으면 위험할 수 있습니다. 이런 점이 합쳐져서 "살구(殺狗)"의 의미가 자리잡았습니다.

어원적 진실: 다만, ‘살구’라는 단어 자체는 순수 우리말에서 온 것으로, 한자 “殺狗(살구)”와는 직접적인 어원적 연관은 없습니다. 한자는 국어의 소리를 맞춰 임의로 표기한 것입니다.

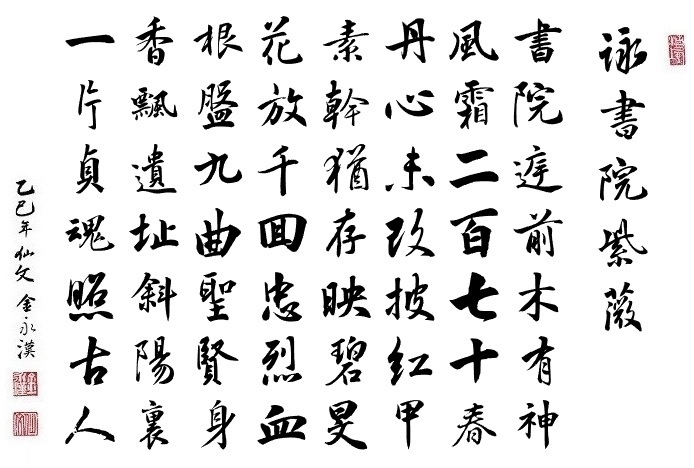

詠書院紫薇 - 仙文 金永漢

書院庭前木有神

風霜二百七十春

丹心未改披紅甲

素幹猶存映碧旻

花放千回忠烈血

根盤九曲聖賢身

香飄遺址斜陽裏

一片貞魂照古人

詠書院紫薇(영서원자미)

– 서원에 핀 배롱나무(紫薇)를 읊다 –

書院庭前木有神 서원정전목유신 (서원 뜰 앞의 나무에는 신령한 기운이 서려 있고,)

風霜二百七十春 풍상이백칠십춘 (풍상(風霜)을 견디며 이백칠십 해의 봄을 지나왔구나!)

丹心未改披紅甲 단심미개피홍갑 (충성의 붉은 마음은 변치 않고, 붉은 꽃잎을 갑옷처럼 두르네.)

素幹猶存映碧旻 소간유존영벽민 (하얀 나무줄기는 그대로 남아, 푸른 하늘을 배경으로 빛난다.)

花放千回忠烈血 화방천회충렬혈 (꽃은 천 번 피고 지며, 충신(신숭겸)의 붉은 피를 기리네.)

根盤九曲聖賢身 근반구곡성현신 (구불구불한 뿌리는 성현의 몸처럼 깊고도 무겁다.)

香飄遺址斜陽裏 향표유지사양리 (향기는 유적의 석양 속을 은은히 떠도네.)

一片貞魂照古人 일편정혼조고인 (한 조각 굳은 넋이 고인들을 비추는구나.)

▷파계사

1,200년 역사의 고찰로, ‘파계’는 “아홉 갈래로 흩어진 물줄기를 한데 잡는다”(把溪)라는 의미에서 유래합니다. 실제로 절 주변의 아홉 개 물줄기가 모이는 지형적 특징이 이름에 담겨 있습니다.

주차장 뒤쪽으로 올라가니 부도전이 보입니다.좌측을 보니 ‘절충장군 가선대부 보광당 전명대사지탑’(1651년, 효종 2)으로 사각 대석(臺石) 위에 6각의 석조를 올리고, 2중으로 조각된 앙련좌(연꽃 형상의 좌대) 위에 부도를 앉힌 전형적 조선후기 양식입니다. 우측의 ‘회진당 원의대사지탑’(1648년, 인조 26)은 6각 대석 위에 연화문이 조각되어 있으며, 그 위에 하나의 석재로 된 앙련(下)과 부련(上)이 있고 그 위에 탑신이 놓여 있습니다.

지팡이를 2개나 가지고 온 노보살이 합장하여 한참동안 기도를 드리는 모습이었습니다.물난리가 난 대한민국의 시국이다보니 어떤 서원을 간구하고 계신지는 모르겠지만 무사안녕을 바라고 있었을 것입니다.

사진을 찍으며 서계서원, 신숭겸 유적지, 파계사의 고즈넉함을 거닐다가 만개한 배롱나무꽃 속에서 한여름의 아름다운 추억을 마음에 담았습니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

달리는 바람처럼, 흐르는 물처럼

어진 산처럼,방랑의 은빛 달처럼

'여행후기' 카테고리의 다른 글

| (경주 안강)수운 최제우가 젊은 시절 주유팔로한 보부상은 오늘의 쿠팡맨 (6) | 2025.06.01 |

|---|---|

| (태백,정선)하늘과 땅과 인간이 조화로운 세상은 언제나 올까 (1) | 2025.05.04 |

| (경산)천년 고찰과 상여소리를 떠올리다: 환성사와 상엿집 문화유산 기행 (4) | 2025.05.01 |

| (울산)울산의 역사와 문화가 깃든 동축사, 병영성, 울산왜성, 박상진 생가 탐방 (4) | 2025.04.13 |

| (경주)제국이 민국이 된 씨앗은 수운 최제우와 최부자집의 최진립으로부터 (0) | 2025.03.02 |