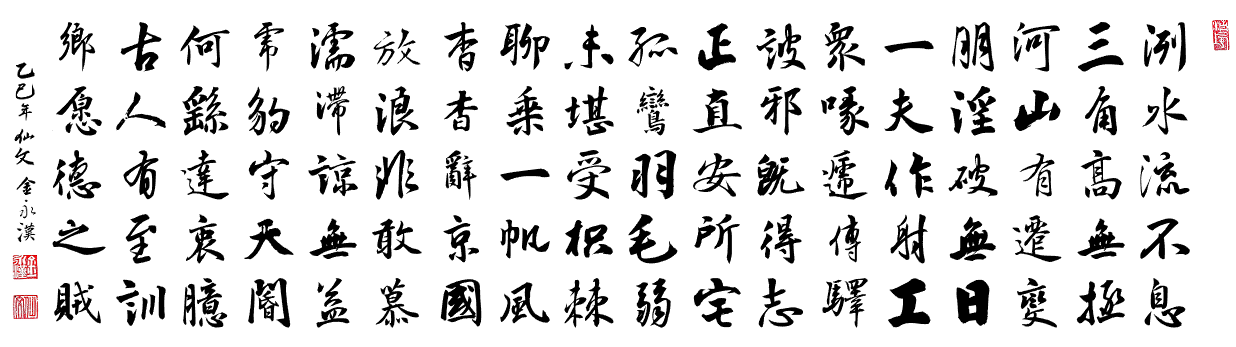

古意(고의)-次劍南韻(차검남운)

-옛뜻-검남시에서 차운함

정약용(丁若鏞)/조선

洌水流不息(열수류부식) 한강수는 쉼없이 흐르고

三角高無極(삼각고무극) 삼각산은 아득히 높아라

河山有遷變(하산유천변) 산하는 변할지언정

朋淫破無日(붕음파무일) 소인의 붕당은 깨부술 날이 없네

一夫作射工(일부작사공) 한 사람이 간악한(물여우) 모의를 하면

衆喙遞傳驛(중훼체전역) 뭇 입들이 빠르게 역으로 전파하네

詖邪旣得志(피사기득지) 편파스런 말들이 기승을 부리니

正直安所宅(정직안소택) 정직한 자는 어디에 안주하랴

孤鸞羽毛弱(고란우모약) 외로운 난새는 깃털이 약해

未堪受枳棘(미감수지극) 탱자 가시덤불을 이겨 낼 수 없구나

聊乘一帆風(료승일범풍) 애오라지 바람을 맞으며 돛배를 타고

杳杳辭京國(묘묘사경국) 멀리 멀리 서울을 떠나가리라

放浪非敢慕(방랑비감모) 방랑을 감히 사모해서가 아니라

濡滯諒無益(유체량무익) 머물러 봐야 무익하기 때문이라네

虎豹守天閽(호표수천혼) 호랑이와 표범이 대궐문을 지키거늘

何繇達衷臆(하유달충억) 무슨 수로(어찌 말미암아) 충정을 아뢰랴

古人有至訓(고인유지훈) 옛 분의 지극한 교훈이 있기에

鄕愿德之賊(향원덕지적) 향원은 덕의 적이라고

“한강물은 쉬지 않고 흐르고, 삼각산은 끝이 없이 높은데,

강산이 바뀌고 변해도 당파짓는 무리들 깨부술 날이 없으니, 간사한 무리들 없어질 날 없네.

한 사람이 모함(중상모략)을 하면 여러 입들이 너도나도 전파하여 간사한 말들이

기승을 부리니,

정직한 자는 어디에 발붙일 것인가.

봉황(鳳凰)은 원래 깃털이 약해 가시를 이겨낼 재간이 없기에 불어오는 한 가닥 바람을타고서 멀리멀리 서울을 떠나고 싶네.

방랑이 좋아서는 아니로되 더 있어야 무익함을 알기 때문이고,

대궐문은 포악한 자가 지키고 있으니 무슨 수로 나의 충정(忠情) 아뢰리.

옛 성인 훌륭한 말씀에 향원(鄕愿) 은 덕(德)의 적(賊)이라고 했지.”

이 시는 “강산도 바뀌건만 왜 인간의 못된 짓은 바뀔 줄 모르고,예나 지금이나 당파싸움만 하느냐”며 탄식하면서 귀양살이 가기 직전에 다산 정약용이 지은 시인데,마치 200여년이 지난 오늘날의 현실을 예견이라도 했던 것과 같습니다.

그러나 저는 달리 봅니다.민주주의 정당은 여야가 서로 견제하며 당파싸움을 해야 한다고 봅니다.물론 국민을 위한 정치라는 공동의 큰 목적은 있어야 합니다. 국민을 도외시한 당리당략의 당파싸움은 저도 좋게 보는 것은 아니지만 그나마 당파싸움이라도 있다는 것은 서로 서로 견제해서 나라가 망가지지는 않습니다.

당파싸움이 없던 안동김씨,풍양조씨 세도정치때는 삼정이 문란하고 철종같은 정말 말도 안되는 임금을 세워놓고 세도가들이 자신들의 잇권을 챙기다보니 결국 조선은 민본주의를 잃고 조선말 일본에게 먹혀가게 만들었다고 봅니다.

만약 비상계엄이 성공하여 야당을 모두 몰아내 죽여버려 당파 싸움을 없애버리면 그 후과는 생각만 해도 끔찍합니다.

시국이 천재비괘의 시대에 조선 왕조를 개혁하여 잘 될 수있도록 노력한 다산 정약용과 풍석 서유구,그리고 개혁으로는 안된다고 보고 이미 사망한 조선을 혁명으로 바꾸어 보자고 한 수운 최제우를 통하여 현재는 어떻게 해야 할지 타산지석으로 살펴보려고 합니다.

정약용,서유구,최제우는 조선후기 동시대 사람입니다.

생몰연대를 보면 정약용이 서유구보다 2살 많고,정약용은 최제우보다 62살 많지만 정약용은 74세를 살았고 서유구는 81세를 살았으며 최제우는 40살을 살아 정약용과 최제우는 12년 겹치는 시기가 있습니다.

정약용 (丁若鏞, 1762년 ~ 1836년),서유구 (徐有榘, 1764년 ~ 1845년),최제우 (崔濟愚, 1824년 ~ 1864년)

정약용은 "조선의 제도 개혁"을 꿈꾸웠고,서유구는 "사대부 일상" 개혁을 꿈꾸었지만 최제우는 개혁이 아닌 "혁명"을 꿈꾸었습니다.다산 정약용은 조선 최고의 스타인 반면 풍석 서유구는 조선의 무명스타입니다.정약용은 18년이라는 정치적 유폐기를 거쳤고 서유구도 18년 정치적 공백기를 가졌습니다.두 분 모두 초계문신입니다.다산 정약용이 한미한 집안이었다면 풍석 서유구는 대구(달성)서씨의 후예로 최대문벌 출신으로 다산이 문제적 모범생이라면 풍석은 모범생 그 자체였습니다.

정약용은 이상적 통치 목표 ´경학·경세학´ 몰두했고 서유구는 현실에서 적용되지 않는 지식은 외면했습니다. 다산은 농사를 짓지 않고 농업 원론만 얘기했고 풍석은 논두렁 밭두렁을 돌아다닌 체험으로 구체적인 농사 기술을 제안했습니다. 풍석은 이상을 추구하되 반드시 이 땅의 현실에 적용할 수 있어야 한다는, 강박에 가까울 정도의 철저한 현실론을 견지했습니다.

실현할 수 없는 지식은 ‘토갱지병, 즉 흙으로 끓인 국 즉 토갱(土羹)이요, 종이로 만든 떡 즉 지병(紙餠)이라 비판하고 이상적 기준을 제시하고서 현실을 이상으로 밀고가려 했던 다산의 방법론과는 대조적입니다. 풍석의 이용후생론은 바로 이런 실용학이었습니다. 풍석의 평생 역작 ‘임원경제지’는 제도적 개혁을 주장하지 않습니다. 개혁은 일상에서 일어나야 한다는 게 풍석의 신념이었습니다.임원경제지[林園經濟志]는 조선 후기에 농업정책과 자급자족의 경제론을 편 실학적 농촌경제 정책서로 16부분 52책 113권의 방대한 분량인데 풍석 서유구 홀로 펴낸 백과전서로 실로 놀랍습니다.

조선이라는 나라가 얼마나 엉망이었는지는 정약용도 알고 있었습니다.정약용의 애절양 한시만 보아도 알 수 있습니다.애절양은 1803년 어느 백성이 자신의 양근(陽根)을 끊은 것을 슬퍼하며 지은 시로, 당시 심각한 군정(軍政)의 문란을 노래한 다산의 대표적인 사회시(社會詩) 중 한 수입니다.

그럼에도 불구하고 망해가는 조선을 인식하지 못하고 조선이라는 나라의 체제가 유지되도록 조선의 사대부로서 노력을 한것입니다.그에 비해 수운 최제우는 이미 조선은 죽었다고 보고 새로운 체제를 만들려고 혁명을 했습니다.

[ 哀絶陽 丁若鏞 ]

蘆田少婦哭聲長(노전소부곡성장) 갈밭마을 젊은 아낙 통곡소리 그칠 줄 모르고

哭向縣門號穹蒼(곡향현문호궁창) 관청문을 향해 울부짖다 하늘 보고 호소하네

夫征不復尙可有(부정불복상가유) 정벌 나간 남편은 못 돌아오는 수는 있어도

自古未聞男絶陽(자고미문남절양) 예부터 남자가 생식기를 잘랐단 말 들어 보지 못했네

舅喪已縞兒未澡(구상이호아미조) 시아버지 상에 이미 상복 입었고 애는 아직 배냇물도 안 말랐는데

三代名簽在軍保(삼대명첨재군보) 조자손 삼대가 다 군적에 실리다니

薄言往愬虎守閽(박언왕소호수혼) 급하게 가서 호소해도 문지기는 호랑이요

里正咆哮牛去皁(이정포효우거조) 향관은 으르렁대며 마구간 소 몰아가네

磨刀入房血滿席(마도입방혈만석) 남편 칼을 갈아 방에 들자 자리에는 피가 가득

自恨生兒遭窘厄(자한생아조군액) 자식 낳아 군액당했다고 한스러워 그랬다네

蠶室淫刑豈有辜(잠실음형기유고) 무슨 죄가 있어서 잠실 음형당했던가?

閩囝去勢良亦慽(민건거세양역척) 민땅 자식들 거세한 것 진실로 역시 슬픈 일이네

生生之理天所予(생생지리천소여) 자식 낳고 사는 건 하늘이 내린 이치기에

乾道成男坤道女(건도성남곤도녀) 하늘의 도는 아들 되고 땅의 도는 딸이 되지

騸馬豶豕猶云悲(선마분시유운비) 불깐 말 불깐 돼지도 서럽다 할 것인데

況乃生民思繼序(황내생민사계서) 하물며 뒤를 잇는 사람에 있어서랴

豪家終歲奏管弦(호가종세주관현) 부호들은 일 년 내내 풍악이나 즐기면서

粒米寸帛無所捐(입미촌백무소연) 낟알 한 톨 비단 한 치 바치는 일 없는데

均吾赤子何厚薄(균오적자하후박) 같은 백성인데 왜 그리도 차별일까?

客窓重誦鳲鳩篇(객창중송시구편) 객창에서 거듭거듭 시구편을 외워보네

'漢詩筆寫(한시필사)' 카테고리의 다른 글

| 雪銷春動草芽生 설소춘동초아생 - 구양수 (0) | 2025.01.30 |

|---|---|

| 설날 거울 앞에서 元朝對境(원조대경) - 朴趾源(박지원)(1737~1805) (4) | 2025.01.24 |

| 매월당(梅月堂) 김시습(1435~1493) ‘탐매(探梅) (1) | 2025.01.21 |

| 人生無根蔕(인생무근체) - 도연명 陶淵明(晉) 잡시(雜詩) 중 (6) | 2025.01.17 |

| 雪夜(눈 오는 밤) -만해 한용운 (1) | 2025.01.15 |